利用開始まで暫しお待ちください

| 1 | すぐに新型コロナウイルス・各災害対策簡易事業継続計画書(BCP)をWEB入力で作成される場合 ・F&M Bridgeの正会員様はログインしているのをご確認の上、サイドメニューより選択して入力を開始してください |

|---|---|

| 2 | 最初に「事業継続計画(BCP)とは」以下の重要解説をご確認いただいてからWEB入力で作成される場合(特に下部に新型コロナウイルス等感染症対策の注意点が記載しています) ・下へスクロールしていただき、「事業継続計画(BCP)とは」から読み進めてください ・その後、F&M Bridgeの正会員様はログインしているのをご確認の上、サイドメニューより選択して入力を開始してください |

| 3 | 簡易事業継続計画書(BCP)作成後、もしくは先に国の各種優遇制度を受けるための規定された書式『事業継続力強化計画書』作成のご相談や、さらに高度な「事業継続計画書(BCP)」の作成を希望される場合 ・お問い合わせフォームより必要事項をご記入の上、お問い合わせください |

留意事項 |

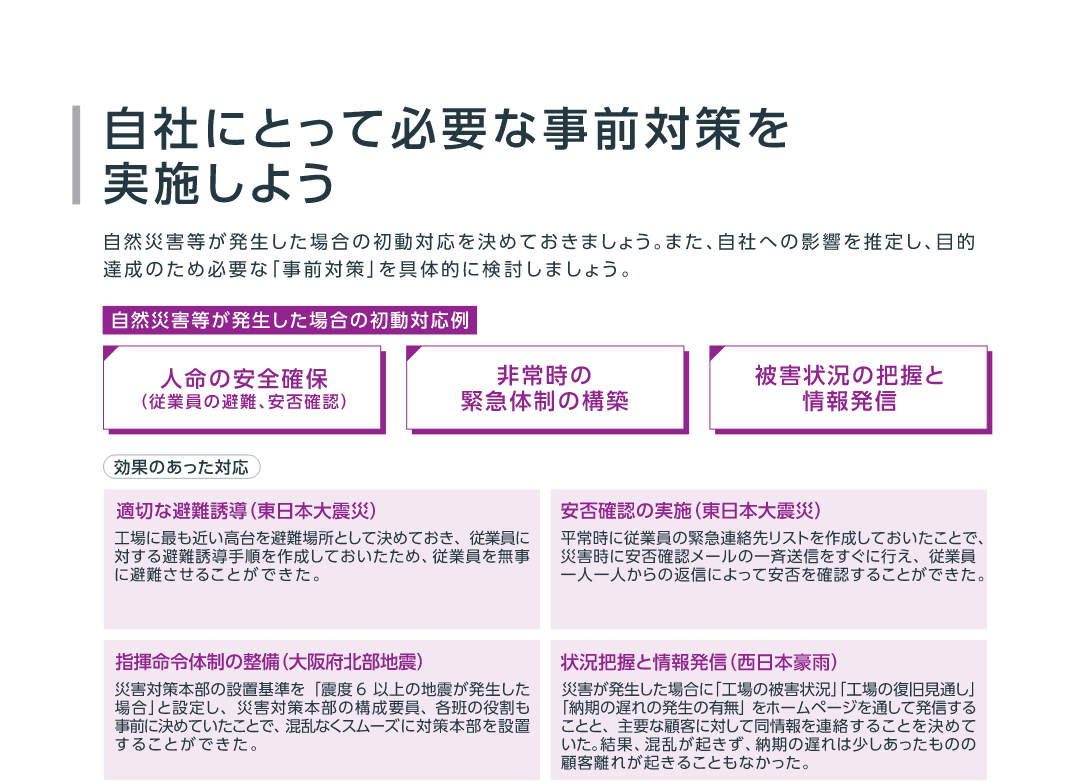

(下記:出所)中小企業庁:「事業継続力強化計画」パンフレット

2020年初頭、突如 海外から持ち込まれた新型コロナウイルス感染症は、ここ日本でも大きな拡がりを見せています。もはや、発症元といわれる国だけではなく、世界中の国々で猛威を振るい、パンデミックの様相を呈しています。

日本でも、令和2年4月に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき緊急事態措置が各都道府県でとられ、人の移動や企業への出社制限も行われ、多くの企業で業務制限をせざるをえないなど、マイナスの影響が出た企業がほとんどでした。新型コロナウイルスは100年前のスペイン風邪以来といわれるパンデミックですが、いまだ終息が見えないまま事後対策に追われています。

今後 新型コロナウイルスのよう世界規模の感染症はもっと短いスパンで流行するのではないかと言われております。

今回のような非常事態のための対応策として、企業では「事業継続計画(BCP)」を策定し、発生前準備~発生時対処~発生後対応の行動指針を準備するべきとなっています。「事業継続計画(BCP)」については大企業の80%近くが作成していましたが、その中身は災害、とくに震災や豪雨水害の対策内容がほとんどであり、新型インフルエンザ感染症、ましてやそれ以外の感染症発症に対する行動対策については、大企業であっても10%ほどしか「事業継続計画(BCP)」を立てていませんでした。

中小企業であっても「企業運営」「従業員の安全」「資金繰り」「顧客対応」などの対応策は大企業同様に必要であり、危機に強い会社を作るためには、新型コロナウイルス等の感染症対策や各災害対策を加味した「事業継続計画(BCP)」を用意しておくことをおすすめします。

新型コロナウイルス感染症が去っても、今後重要になってくる感染症を想定したBCPについて、そのポイントを解説します

BCP(Business Continuity Plan =事業継続計画)とは、感染症や自然災害の発生時にそなえて、企業の事業運営方針や対応体制などを事前に取りまとめた計画のことであり、そのような緊急事態に損害を最小限にとどめ、重要な事業の継続や早期復旧を実現することを目的としています。

感染症による経営リスクの特徴 ① 影響が数年単位で長期間にわたる ② 被害エリアが日本全体や世界中の広範囲に及ぶ ③ 災害に対する復旧に比べ、より深刻で長期的な事業継続をおこなうための決定が求められる ④ 社会インフラや企業設備も重要だが、それ以上に人的資源が失われる危機が発生する |

感染症向けBCP策定のポイント ① 事業の種類・内容を見極め、継続・縮小させる事業内容を選定しておく ② 感染発生時直後から発生する運転資金不足を防ぐため、金融機関との関係、計画書・月次報告などの作成で信頼を築き、即時対応を可能にしておく ③ 人員確保のため発生時の勤務体系や役割・代案を決めておく ④ 感染症発生時の「事業継続計画(BCP)」発動基準を明確にし、「事業継続計画書」データを信頼する外部機関にも預けておく |

実際にあった事象として、「事業継続計画書(BCP)」を作成していたが、豪雨災害でその計画書を印刷していたファイル、保管していたパソコンごと流されて紛失し、復旧時の対策の役に立てなかった事例もあります。よって、すぐに手に入れられる、もしくは厳重にデータ保管が可能な機関にも預けることもお勧めします。例えば、エフアンドエムで作成した事業承継計画データについては、会員継続中は大切にデータ保管し、(解約後も1年間は保有)し、お手元の事業承継計画書を災害で紛失しても、いつでも対策案を見ることや印刷が可能です。